André Baillon, le Belge de Marly-le-Roi Leave a comment

L’écart et l’entre. De la nécessité d’explorer les espaces qui s’ouvrent Leave a comment

Paix pour l’Ukraine Leave a comment

L’Ukraine a besoin de paix, d’une solution pacifique à sa crise. Je la soutiens dans cette cause. Qu’est-ce que je peux dire de plus?

Le 25 mai 2014, des élections sont prévues pour élire un président démocratiquement. Pour exprimer votre soutien pour la paix en Ukraine, il y a un rassemblement toutes les semaines à Paris, par exemple hier https://www.facebook.com/events/274019462778360/?ref=22, organisée par la communauté ukrainienne: https://www.facebook.com/france.communauteukrainienne. Il y a des Ukrainiens majoritairement, mais aussi des Russes, des Français, un Hollandais 😉 Je soutiens l’Ukraine, une Ukraine multiculturelle, avec un respect des cultures et langues locales. Mon opinion personnelle est que l’Ukraine peut s’en sortir pacifiquement, démocratiquement, sans l’intervention armée ni des Russes, ni des Occidentaux. Je reconnais l’Ukraine en tant qu’état indépendant, dans ses frontières reconnues internationalement depuis l’Accord de Minsk du 8 décembre 1991.

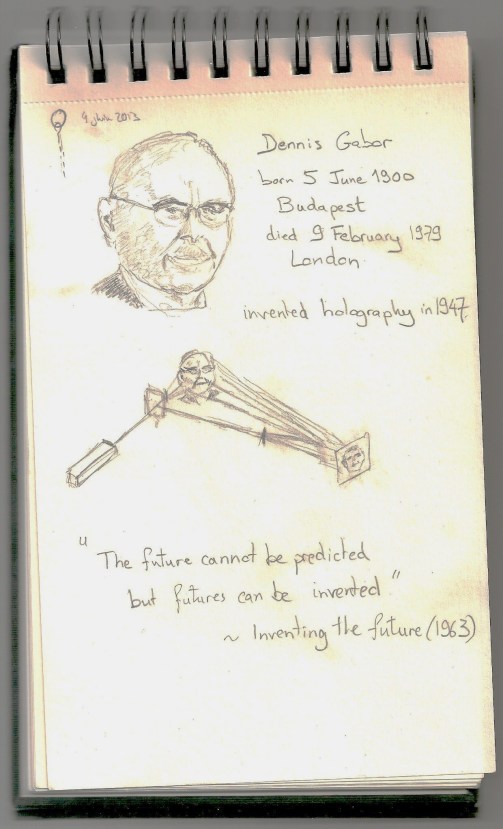

Dennis Gabor, inventor of holography Leave a comment

The future cannot be predicted but futures can be invented. ~ Dennis Gabor, born 5 June 1900

Franz Xaver, baron von Zach, the Celestial Police Officer Leave a comment

Franz Xaver von Zach, born 4 July 1754

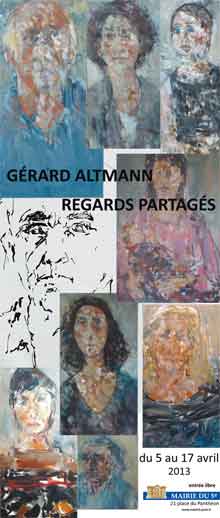

Gérard Altmann, peintre rue Tournefort 7 comments

Il est des leçons de loyauté et de constance qui nous viennent par hasard, de rencontres de hasard.

Fernando Pessao, Le livre de l’intranquillité (en épigrahe de Entretiens avec Gérard Altmann, Danielle Cohen, Editions Aapga, 2013)

Le hasard, toujours le hasard… Dans la vie, le hasard apporte, au choix (ou serait-ce au cumul?), coïncidences, nouveautés, curiosités, rencontres, expériences, sérendipités… Quoi de plus beau que le hasard au détour d’un chemin?

Dimanche, j’évoque Duhamel empruntant la rue Tournefort. Le lundi, je me laisse tenter par une exposition de tableaux et on m’invite pour visiter l’atelier du peintre Gérard Altmann, rue Tournefort.

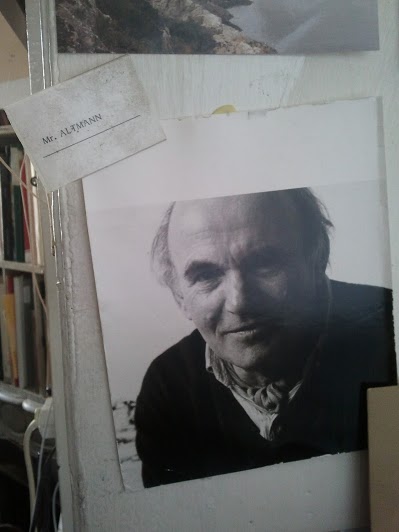

Ce peintre, récemment décédé et que je ne connaissais pas, avait son atelier à deux pas de l’Ecole où j’ai mon bureau. De la fenêtre de mon bureau, donnant sur la place Lucien Herr, j’aurais pu le voir sortir de la cour de son immeuble, tourner à gauche, descendre cette rue Tournefort et rejoindre la placette en contrebas, objet d’un de ces nombreux tableaux. Il aurait pu y retrouver son ami d’enfance, Georges Charpak, physicien. A la fin des années vingt, Charpak avait fui sa région natale avec ses parents, aux confins de la Pologne et de l’Ukraine (voir à ce propos un précédent billet). Arrivé à Paris puis scolarisé rue d’Alésia, l’instituteur en fait le camarade de banc de Gérard Altmann. Le courant passe, ils deviennent amis. Je dirais: Evidemment! Leurs cultures sont les mêmes. Leurs histoires se ressemblent, à une génération près. Armand Altmann, le père de Gérard, après une courte escale à Vienne, était arrivé à Paris avec ses parents Alexandre (un peintre fameux) et Clara, fuyant les pogroms de la région d’Odessa en 1905. Coïncidences…

Ce lundi, donc, je venais de m’approvisonner chez Dubois, rue Soufflot, sur recommandation de Joann Sfar (tiens! Sfar, dont la mère est originaire de ce même plateau podolien, entre L’viv et Odessa, pépinière de vocations picturales et musicales). En tournant devant la Mairie du 5ème, le trottoir se rétrécit, le Panthéon pèse de toute sa masse sur le flanc gauche, comme si les grands hommes de la patrie reconnaissante vous forçaient à entrer par cette porte qui ne paie pas de mine mais où l’on se retrouve dans l’espace d’exposition René Capitant que les associations locales truffent de trésors. Ma précédente visite remontait à une exposition de photographies d’époques de l’immigration juive, leçons de loyauté et d’humanité nous venant d’Europe Centrale. Coïncidences toujours…

Mais ce lundi, l’oeil curieux s’accrochait à une galerie de portraits d’un style peu fréquent. Je ne suis pas connaisseur. Quelques explications et discussions avec le fils du peintre, Eric Altmann, et avec Danielle Cohen, sa biographe, m’éclairent. Gérard Altmann est connu essentiellement pour ses paysages, ses bords de mer, bretons ou méditerranéens. En 2007, le musée de Morlaix a présenté une belle rétrospective. Cependant, il a peint également beaucoup de portraits, développant son propre style. Des portraits en buste, un peu excentrés, en format singulier, hauteur 1 mètre, largeur 50 centimètres . « Regards partagés », m’explique Eric Altmann, le fils, professeur de psychologie à Marseille. Un portrait se fait à deux, il doit y avoir un partage du regard. Si le regard n’est pas partagé, le peintre ne peut rien. Il faut réessayer un autre jour. Ou tout simplement abandonner. C’est la magie du regard partagé qui inspire, qui distille l’impression que le peintre va traduire sur la toile. Beaucoup d’autoportraits, tous un peu différents, bien sûr. Une progression tout au long du parcours chronologique. Deux portraits de Georges Charpak, un portrait d’un autre physicien, Cyrano de Dominicis. Danielle Cohen explique: il arrive qu’un ancien ami passe, un ami qui a posé pour un portrait. Un jour, un monsieur est arrivé, s’est dirigé vers un des tableaux, s’est installé devant, est resté immobile fixant le portrait. C’était le sien. A quelques années d’intervalle, il revit la séance, ce partage du regard.

Eric Altmann m’invite à passer à l’atelier dans la semaine. Avant que de devoir le libérer, il faut honorer ce lieu unique, centre de vie de l’artiste.

Je repasse mardi midi à l’exposition, pour étoffer ma compréhension, pour consommer un complément, absorber encore quelques couleurs et reflets. J’en profite pour acheter un recueil d’entretiens. Autant que l’oeuvre, sinon plus, c’est la personne du peintre qui m’intéresse, son histoire, ses doutes, ses réflexions, ses rêves.

Et mercredi matin, j’entre dans la cour du 35 rue Tournefort. Sur la gauche, des garages, au bout un bel immeuble de brique avec mosaïque « Debeauve« . Il y avait ici un imprimeur dans les années 30, maintenant un bureau d’architectes. En contournant le bâtiment, on arrive à l’escalier en bois qui mène aux étages supérieurs. Eric Altmann me reçoit à la porte de l’atelier. J’aime l’enthousiasme avec lequel il évoque la vie et l’oeuvre de son père. On entre, il parle, de l’émotion, beaucoup de souvenirs… Je perçois l’atelier comme un parallélépipède, divisé en deux. Côté gauche (ouest), l’espace de vie, côté droit (est), l’espace de travail. D’abord la cuisine, puis le coin repas où le peintre recevait ses amis, encadré par des rayonnages envahis de livres, de reproductions de tableaux et de petites sculptures (un fils est sculpteur, tiens, encore un artiste). Une solide table en bois, deux bancs à l’ancienne… et une fenêtre par où l’on aperçoit la coupole du Panthéon trônant sur les toits du Quartier Latin.

A l’autre bout du parallélépipède, l’atelier. Une immense baie vitrée donnant sur le nord, idéale pour une lumière égale. Mais on devine les difficultés à se chauffer en hiver, les mains transies. Et après la peinture, la cuisine, le partage du repas et du vin avec le modèle. Ici, on trouve tout l’attirail du peintre. Des toiles aux murs, d’autres debout sur le sol, les casiers de bois, prévus sur mesure pour accueillir 50 ans de toiles, le chevalet, les pots à pinceaux, à couteaux, les palettes, les tubes, les pots, le white spirit…

Et, surprise! en me retournant, je découvre, au-dessus du coin repas, un étage complétant le parallélépipède, ouvert sur le loft de l’atelier. On y accède par une échelle en bois. On croirait une mezzanine, mais c’est un vrai étage, directement sous le toit. « A près de 90 ans, mon père, utilsait encore quotidiennement cette échelle », commente Eric Altmann, qui m’invite à l’emprunter pour mieux me rendre compte de l’espace complet. Car à l’étage supérieur se trouvent la chambre à coucher et salle d’eau. Prudemment, je monte les échelons. Tout en grimpant, l’échelle de plus de 3 mètres s’incurve sous le poids. En haut, un lit, des chaises, quelques rangements… Debout, devant le vide, on surplombe tout l’atelier. Quel espace! Déconseillé pour somnambules…

Je redescends. Autour d’un café, nous continuons à discuter, à évoquer la vie du peintre, ses amis, et sa vie quotidienne, soigneusement notés dans un agenda qu’il confectionnait lui-même chaque année, avec couverture cartonnée auquel il collait un calendrier à feuillets mensuels. Ecriture à lettres capitales, numéros de téléphone… Le fils est intarissable sur son père. J’aime cet enthousiasme qui perpétue la mémoire du père.

Mais il se fait tard, de nouveaux visiteurs arrivent. Je prends congé, je redescends la rue Tournefort, la place Lucien Herr, sur les traces de Charpak et de ses intérêts scientifiques et artistiques, riche de regards partagés.

Et pour finir, un lien vers l’Emission « Bouillon de Culture » de Bernard Pivot avec Georges Charpak, Maurice Jacob, Gérard Altmann, Patrice Fontanarosa. 86:00 min. / 24 October 1993 / © 1993 France 2 Télévision

Qui lit encore Duhamel? 4 comments

Philippe Delerm, vous savez, celui qui nous fait revivre la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, dans un autre recueil de textes courts, Ma grand-mère avait les mêmes, s’est attaqué aux petites phrases anodines, lâchées comme des effluves du subconscient. En relisant ce recueil , l’une de ces phrases « Qui lit encore Duhamel? » m’a engendré une réponse réflexe « Moi! ». Non pas que Duhamel soit un de mes auteurs préférés. Non. Il y a à peine un an, je ne connaissais de Duhamel que celui qui, avec son comparse Elkabbach, contrariait Georges Marchais. Non, lorsque même les académiciens se posent la question si on lit encore Duhamel, il s’agit de Georges Duhamel. Je n’avais jamais lu, jamais intéressé.

Mais la vie a ses chemins de traverse bien simples. Je travaille rue Vauquelin, dans le 5ème arrondissement de Paris, en plein quartier étudiant. Il se trouve que Georges Duhamel a passé une bonne partie de sa vie à étudier puis à écrire dans la rue Vauquelin. Dans cette rue tracée sous le Second Empire, ses parents avaient élu domicile en 1904 dans l’immeuble du n°5. Georges avait déjà son baccalauréat, il étudiait médecine et est resté vivre chez ses parents jusqu’à la fin de ses études en 1909. La pomme ne tombe pas loin de son arbre. Marié, il s’installe au n°28, où une mosaïque signale au passant la villa Vauquelin, pour y écrire jusqu’en 1932.

Comment choisissez-vous vos lectures? Personnellement, je me laisse guider par mes rencontres, ma curiosité, mes questions … souvent fortuites. C’est ainsi que je me suis plongé dans la vie de Louis Salavin, récit d’un Parisien normal, trop normal à son goût, fils unique, au questionnement existentialiste. Le contexte extérieur et intérieur de sa vie est totalement caduc aujourd’hui. On y sent le cheminement de l’auteur, issu d’une famille quelconque de la 3ème République, un père absent (pour Salavin, il est décédé, pour Jacques Pasquier, son personnage ultérieur, il vaque à des occupations pas très claires), une mère dévouée, une éducation laïque, rationaliste mais encore percluse de tabous, de non-dits et de freins à la libre expression des sentiments. Toute son histoire révèle un personnage tourné en lui-même. Comment sortir de cette vie, des contraintes de cette société dont les soubresauts de l’histoire (la Première Guerre Mondiale n’est pas loin) façonnent les us et coutumes, les exigences et les libertés, les comportements et les idéaux?

J’ai trouvé la lecture intéressante pour différentes raisons. D’abord parce que le quartier Mouffetard y est dépeint dans une période différente de celle où je le fréquente. Ensuite parce que les questionnements de Duhamel, si tant est qu’ils sont ceux qu’il pose à Salavin et Jacques Pasquier, ont changé du tout au tout aujourd’hui. Sa recherche du bonheur passe par une transformation intérieure vers le sacrifice pour les autres (l’histoire de Salavin se termine par sa mort, par un acte de dévouement dans un hôpital tunisien). A ses yeux, Salavin a gagné sa médaille. Mais à quel prix? Sa femme trimant pour sa subsistance, comme sa mère, est restée à Paris, sans qu’il se pose une seule fois la question de ses besoins à elle. Le colonialisme français à Tunis est utilisé pour trouver sa voie vers la perfection. Son travail salarié à Paris est subi, en tolérant les mesquineries de ses collègues, en les utilisant même pour avancer dans sa quête de l’idéal, le renoncement de soi (ainsi ferme-t-il les yeux sur les larcins d’un de ses collègues en payant à sa place). Salavin est un vaisseau qui navigue seul dans le monde au gré de son histoire, dans une quête louable, le sacrifice de soi, mais en oubliant de se nourrir de toute la richesse naturelle, humaine et sentimentale.

Duhamel, à lire ou relire si vous le croisez du côté de la rue Mouffetard.

Je suivais le trottoir, marchant de préférence sur la bordure de granit. Je laissais le bout de ma canne tremper dans le ruisseau. J’aime les ruisseaux des rues. Ils coulent sur des pavés et tarissent à une heure fixe, je sais; ils ne naissent pas d’une source, mais d’un robinet de fonte. Tant pis! On n’a jamais que la poésie qu’on mérite. J’ai passé une partie de mon enfance, malgré ma pauvre maman, à pêcher des épingles rouillées et des boutons de bottines dans les ruisseaux de la rue Tournefort. Aujourd’hui, je ne patauge plus dans l’eau sale, mais je regarde encore avec attention les petit morceaux de vaisselle, le gravier, les infimes débris que le courant lave et entraîne peu à peu vers l’égout. Et puis, le ruisseau chante quand même sa petite complainte. Cela me fait penser à des prairies, à des fleuves, à des pays que je ne connaîtrai jamais. C’est de l’eau civilisée, de l’eau pourrie. De l’eau, de l’eau malgré tout! La mer, les grands lacs, les torrents dans la montagne! Si vous passez rue Lhomond, le soir, assez tard, à l’heure où les bruits de Paris s’engourdissent et s’endorment, vous entendrez, au dessous de vous, tous les égouts de la montagne Sainte-Geneviève qui chantent doucement, comme des cataractes lointaines. Ce sont les cataractes de mes voyages, à moi. (Confession de minuit, 1920).

Les enchanteurs de Romain Gary Leave a comment

Il est des phrases qui accrochent. Ainsi celle qui se trouve en tête du « Voleur d’ombres » de Marc Lévy: « L’amour, tu sais, ce dont il a le plus besoin, c’est l’imagination. Il faut que chacun invente l’autre avec toute son imagination, avec toutes ses forces et qu’il ne cède pas un pouce de terrain à la réalité; alors là, lorsque deux imaginations se rencontrent… Il n’y a rien de plus beau. » Une citation de Romain Gary, en fait. Réflexe « moteur de recherche » et quelques instants plus tard, je savais que la prochaine fois que je passerais à la bibliothèque, mon index accrocherait la tranche de son roman « Les enchanteurs ».

Je ne connaissais pas grand chose de Romain Gary. C’était l’occasion d’apprendre qu’il s’appelait Roman Kacew (prononcer à la russe: Katseff), qu’il était né à la veille de la Première Guerre Mondiale à Vilnius en Lithuanie. Arrivé en France à la fin des années 20, il se distingue par son écriture, lorsque le journal qui le publie vire au fascisme, il « ne mange pas de ce pain-là », s’engage dans la Résistance lors de la Seconde Guerre Mondiale, est distingué compagnon de la Libération et se lance dans une carrière diplomatique tout en enchantant ses lecteurs par ses écrits, jusqu’à gagner par deux fois le prix Goncourt, la seconde fois sous pseudonyme Emile Ajar.

Mais la réalité de la vie est plus dure que l’imaginaire qu’il crée dans ses oeuvres littéraires. Dans » Les enchanteurs », on perçoit ce refus de la réalité, surtout de celle de la mort qui vous rattrape inévitablement. Il faut vivre, aimer, rêver, inventer, il faut imaginer la vie mieux qu’elle ne l’est réellement pour faire mieux que la vie, pour battre la mort. Combat de Fosco Zaga, le narrateur, incarnation bicentenaire de l’auteur. L’objet de son amour se prénomme Teresina, la seconde femme de son père, de quatre ans son aînée. On n’apprend pas grand chose d’elle. Pourquoi elle? Quelques caractéristiques, une chevelure rousse où courent les écureuils, un non-conformisme qui la dessert dans sa vie… Le reste c’est l’imagination, c’est Fosco Zaga qui invente sa bien-aimée, qui pourra ainsi survivre à la dure réalité de la Russie du 18ème siècle.

Sept ans après avoir écrit ce roman, Romain Gary n’y croit plus. Son ex-épouse, Jean Seberg, est morte par overdose de tranquillisants. Lui aussi se suicide: « Je me suis bien amusé, au revoir et merci ». La fin de l’enchantement.

Groapa – Le Grand Dépotoir 1 comment

Wat is een szakje ? en overeenkomt ? Leave a comment

Krankrijk, eh… ik bedoel Frankrijk, en België vormen één en dezelfde economische markt. Als je winkelt in die grote, super-, hypermarkten zoals Crabbefoer of Ausj-ham, dan liggen daar in de schappen produkten bestemd voor klanten van hier tot ginder, van Perpignan tot Gent, voor Pierre tot Wiske. Ik vraag me vaak af hoe de teksten van de verpakkingen vertaald worden. Want zo goed worden die vertalingen niet gecontroleerd. Er hebben bij de Crabbefoer een hele tijd pakjes spekjes gelegen: des lardons in het Frans, vertaald in het Nederlands als een pakje overeenkomt. Overeenkomt? Wat is dat nou, vroeg ik me af toen ik dat voor de eerste keer zag staan. Misschien een deel van een varken, overeenkont misschien? Een deel van het achterwerk van het varken? Of zou het typisch Vlaams zijn? Toch maar opgezocht in de dikke van Dale. Nee, niet gevonden. Ook niet op internet. Waarschijnlijk heeft de vertaler iets opgeschreven als: lardons dat in het Nederlands overeenkomt met spekjes en zo ontstaan er nieuwe woorden… Inmiddels is de vertaling op die pakjes verdwenen: in Vlaanderen verkocht Crabbefoer geen overeenkomt meer.

Maar andere taalblunders duiken weer op. Er liggen inmiddels szakjes met lasagne in de schappen.